Integritas Gereja di Tengah Krisis Ekologi di Sumatra

Di banyak sudut Sumatra hari ini, alam seperti sedang mengadukan luka yang tak sempat sembuh. Sungai meluap membawa lumpur dan kayu-kayu dari hutan yang digunduli. Bukit-bukit yang dulu hijau kini menampakkan tanah merah yang mudah runtuh saat hujan turun. Di desa-desa, warga bercerita bagaimana banjir dan longsor kini datang lebih sering, lebih cepat, dan lebih ganas. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga rasa aman akan masa depan. Di tengah situasi inilah suara gereja mulai terdengar lebih tegas bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai penjaga moral publik.

Beberapa pimpinan gereja di Sumatra Utara dalam pernyataan resmi mereka menegaskan bahwa krisis ekologi bukanlah sekadar bencana alam biasa. Menurut mereka, apa yang terjadi adalah buah dari keserakahan manusia dan kebijakan ekonomi yang menempatkan keuntungan di atas kelestarian. Suara ini bukan datang dari ruang kosong. Ia lahir dari pengalaman panjang jemaat yang hidup berdampingan dengan konsesi hutan, pabrik pulp, perkebunan skala besar, dan aktivitas tambang. Para pendeta yang melayani di desa-desa menyaksikan sendiri bagaimana air bersih semakin sulit, tanah semakin rapuh, dan konflik lahan makin sering muncul di tengah umat.

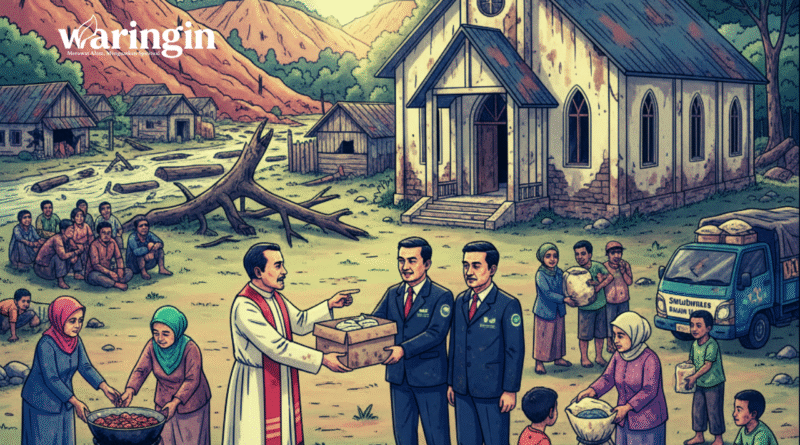

Salah satu sikap yang paling menyita perhatian publik adalah keputusan gereja untuk menolak bantuan dari pihak-pihak yang dinilai terlibat dalam perusakan lingkungan. Sikap ini disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi gereja tersebut dalam sebuah seruan moral kepada seluruh jemaat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa gereja tidak boleh menjadi tempat “pencucian dosa ekologis”. Bantuan kemanusiaan, betapapun besarnya, tidak dapat menghapus jejak kerusakan yang telah merampas ruang hidup masyarakat dan menghancurkan ekosistem yang selama puluhan tahun menjaga keseimbangan alam.

Di sisi lain, sejumlah pengamat lingkungan menilai bahwa banyak bencana di Sumatra hari ini memang berkaitan erat dengan perubahan fungsi hutan dan ekspansi industri ekstraktif. Mereka mengingatkan bahwa kerusakan daerah aliran sungai, pembukaan lahan besar-besaran, dan lemahnya pengawasan negara membuat bencana menjadi semacam “keniscayaan buatan”. Dalam situasi inilah, keputusan gereja untuk menolak bantuan dari perusahaan-perusahaan yang bermasalah secara ekologis dinilai sebagai langkah etis yang jarang diambil secara terbuka oleh lembaga keagamaan besar.

Namun keputusan ini tidak lahir tanpa pergulatan. Di lapangan, para relawan gereja berhadapan langsung dengan korban banjir yang membutuhkan makanan, pakaian, dan obat-obatan saat itu juga. Dalam kondisi darurat, bantuan dari perusahaan besar seringkali datang lebih cepat dibandingkan bantuan negara. Di sinilah dilema kemanusiaan muncul: antara kebutuhan mendesak korban dan konsistensi moral. Para pendeta dan pelayan gereja mengakui bahwa keputusan menolak bantuan tertentu bukanlah pilihan yang mudah. Tetapi bagi mereka, integritas iman menuntut keberanian untuk berkata “tidak” ketika sebuah bantuan berpotensi menutupi akar persoalan.

Sejumlah tokoh gereja juga menekankan bahwa tindakan ini bukan sekadar simbolik. Mereka mendorong agar gereja memperkuat solidaritas internal, menggerakkan gotong royong antarjemaat, serta membangun jaringan bantuan kemanusiaan yang bebas dari kepentingan ekonomi perusak. Di beberapa daerah, jemaat menggalang dana sendiri, memasak makanan bersama, membuka posko darurat di halaman gereja, dan mengantar langsung bantuan kepada korban. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa integritas bukan hanya soal sikap moral, tetapi juga tentang kesediaan untuk memikul beban bersama.

Tak hanya di internal gereja, sikap ini juga memantik diskusi luas di kalangan masyarakat sipil. Aktivis lingkungan menyambut langkah gereja sebagai bentuk keberpihakan yang jelas pada korban dan alam. Mereka menilai bahwa selama ini banyak perusahaan menggunakan bantuan sosial sebagai “tameng reputasi”, tanpa benar-benar mengubah praktik bisnis yang merusak. Sementara itu, sebagian kalangan lainnya mengingatkan bahwa negara tidak boleh lepas tangan dengan menyerahkan sepenuhnya urusan korban bencana kepada lembaga agama dan relawan.

Dalam perspektif iman, gereja melihat krisis ekologi sebagai krisis relasi antara manusia dan ciptaan. Alam tidak lagi diperlakukan sebagai sesama ciptaan, melainkan sebagai objek yang bebas dieksploitasi. Para pengkhotbah dalam ibadah-ibadah gereja mulai menyinggung soal tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari panggilan iman. Mereka mengingatkan bahwa merusak alam sama saja dengan melukai kehidupan itu sendiri—kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan generasi yang belum lahir.

Bahasa iman kemudian bertemu dengan bahasa penderitaan rakyat. Di desa-desa terdampak, kesaksian warga menjadi pengingat paling nyata. Seorang ibu yang rumahnya hanyut terseret banjir bercerita bahwa ia kini takut setiap kali hujan turun. Seorang petani mengeluhkan hasil panen yang menurun karena tanah tak lagi subur seperti dulu. Kisah-kisah inilah yang membuat sikap gereja terasa bukan sekadar wacana elite, melainkan berpijak pada luka nyata manusia.

Krisis ekologi di Sumatra pada akhirnya membuka kembali pertanyaan besar tentang arah pembangunan bangsa: apakah pembangunan harus selalu dibayar mahal dengan kerusakan alam dan penderitaan rakyat kecil? Di tengah pertanyaan itu, gereja memilih berdiri sebagai suara nurani. Ia mungkin tidak selalu memiliki kekuatan politik atau ekonomi, tetapi ia memiliki modal moral yang besar: kepercayaan umat dan legitimasi etis.

Integritas gereja di tengah krisis ekologi bukan berarti gereja bebas dari keterbatasan. Gereja tetap berjuang dengan sumber daya yang terbatas, jaringan yang tidak selalu kuat, dan tekanan dari berbagai arah. Namun justru di dalam keterbatasan itu, keberanian untuk tidak berkompromi menjadi kesaksian penting bahwa iman masih memiliki daya kritis terhadap ketidakadilan.

Pada akhirnya, sikap gereja di Sumatra memberi pesan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia: bahwa bencana ekologis tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan darurat dan simpati sesaat. Ia menuntut pertobatan ekologis perubahan cara pandang terhadap alam, perubahan kebijakan pembangunan, dan perubahan pola hidup sehari-hari. Ketika gereja memilih untuk setia pada nilai kemanusiaan dan kelestarian ciptaan, ia sedang mengingatkan bahwa iman sejati tidak hanya berujung di altar, tetapi juga harus menyentuh bumi yang sedang terluka.